CLOROFILLA

Vasi in terracotta, terra, carbone, legno, piante, cm 500x100x50. 2023

Biennale città di Penne (Pe). Tra l’estetico e il politico. A cura di Antonio Zimarino e Chiara Di Carlo

“E’ necessario che il grano muoia perchè porti molto frutto” San Giovanni Apostolo (XII, 24).

Il seme perde la sua funzione, cioè muore, dal momento in cui si trasforma in nuova pianta. E’ una morte necessaria affinchè la vita cominci ad esistere, attraverso un principio di trasformazione. Nel periodo pasquale, in occasione dei sepolcri, vengono esposti dei vasi con piante fatte crescere al buio. E’ una procedura di origine pagana che successivamente la Chiesa ha voluto dedicare alla Resurrezione, proprio per rappresentare il rito del passaggio dalla morte alla vita, in un processo catartico.

Dunque, l’assenza di fotosintesi non permette la colorazione verde dovuta alla circolazione della linfa, tanto è che le piante crescono di colore chiaro, tendente al bianco. Grano, orzo, fagioli, veccia, lenticchie, lupini, in un miscuglio tra cereali e legumi, crescono dunque bianchi, cioè senza clorofilla.

Soltanto la successiva esposizione alla luce delle piantine cresciute al buio, permette ad esse di riprendere la colorazione verde, attraverso un fenomeno metamorfico dovuto a motivazioni chimiche e fisiche.

ULIVETI CONTEMPORANEI

Installazioni in uliveto secolare, a cura di Lucia Zappacosta. 2018

Gli ulivi non sono solo piante, sono una civiltà, dei monumenti naturali. Alberi che secondo la mitologia greca, furono creati da Atena per essere immortali. La conoscenza e la consapevolezza del valore di queste piante, anche nel contesto dell’identità locale e della comunità, è lo stimolo con cui sono state create le installazioni di Alessandro Antonucci. Quattro interventi delicati e nello stesso tempo raffinati nati dalla volontà di osservare, comprendere, documentare e svelare alcuni intimi aspetti della Natura. Il punto di partenza di questa mostra è un’ode a ciò che è invisibile e che tuttavia fa intrinsecamente parte della vita umana: i meccanismi più nascosti, i comportamenti più segreti, le dinamiche più evolute della Natura. … Si cammina in un’apollinea ascensione nella collina che coincide anche con una discesa negli abissi della conoscenza più profonda della Natura, che ci mette in contatto con accadimenti impercettibili al solo occhio umano che afferiscono all’ambito dell’esperienza sensibile notturna o alla disponibilità all’intuizione. … Le quattro installazioni, nate dall’osservazione di dinamiche e relazioni narrate per immagini, sono state organizzate in un percorso in cui il processo di anamnesi confluisce in una sorta di catarsi finale in cui l’arte crea un dialogo e una relazione profonda con il luogo che la ospita e di cui arricchisce la naturale bellezza.

PEAU

installazione, gesso alabastrino, cm 120x120x3. Galleria Gallerati, Roma, 2021

foto Carlo Gallerati

Ripensare il rapporto con la natura è una rara opportunità per immergersi nel mondo dell’arte, e la parola francese Peau – pelle – è la chiave per entrare in contatto con un elemento essenziale e basilare per la lettura

dell’opera di Alessandro Antonucci. Tutti abbiamo una cicatrice che racconta una storia… Testo critico

PERSISTENZA DI UN RICORDO

Cemento, quercia. Ingombro totale 200x46x5 cm. 2022

Nell’ambito di Seminiamo arte, Villaggio San Lorenzo (Aq), a cura di Lea Contestabile, Antonio Gasbarrini

L’opera recupera le fascine di quercia che i contadini utilizzavano per l’accensione del fuoco. Ancora oggi nelle campagne persiste la stessa procedura e, nelle cantine o nei fondaci, si trovano accatastate, costituite principalmente dalle potature degli alberi.

I rami di quercia sono incorporati nel cemento, entrano quindi a far parte dell’opera. Il lavoro principalmente si rivolge alle dinamiche della trasformazione della materia che, in questo caso, lascerà un vuoto con il trascorrere del tempo. Con il tempo, infatti, il legno si estinguerà, lasciando solo una traccia della sua esistenza. Resterà nel tempo solo il cemento. Un lavoro sulla memoria, ma anche sulla geologia, dal momento in cui tale procedimento, è lo stesso che favorisce la formazione del travertino.

LUOGO

Vetro, materiale geologico, fotografia, Stipa Dasyvaginata, cm 250x25x25, 2016.

Nell’ambito di AiR, Gutta cavat Lapidem, a cura di Marco Maiorano

L’installazione “Luogo” è parte del progetto AiR, un parco d’arte realizzato all’interno della Riserva delle Gole di San Venanzio a Raiano (Aq) dal 2015.

E’ costituita da 6 cubi in vetro, 4 dei quali contenenti materiale geologico reperito in loco, come racconto del territorio.

Nei restanti 2 cubi vi sono una pianta locale, la Stipa Dasyvaginata (o Pennata) e una striscia fotografica riguardante il rituale della litoterapia che i pellegrini vengono a praticare sulle rocce del Santuario di San Venanzio.

L’opera è una riflessione sui luoghi dove scaturiscono e si sviluppano le forme mutevoli delle espressioni umane, che si formano con alcune determinate caratteristiche ed in luoghi specifici. In questo caso una geologia antichissima che fa risalire questo territorio a 100 milioni di anni, è il luogo in cui esiste ancora oggi un antico pellegrinaggio durante il quale si utilizzano le rocce e alcune essenze floreali come fonte di un potere salvifico e curativo.

Il contenuto delle teche di vetro:

1- rocce calcaree antiche, 100 milioni di anni

2- innalzamento delle Gole di San Venanzio, 5 milioni di anni

3- deposito seconda conoide, 700 mila anni

4- limi lacustri, 500 mila anni

5- Stipa Dasyvaginata

6- fotografia del rituale di litoterapia

GEOGRAFIA DEL RIPOSO

Gesso alabastrino, terra, terra su tela, cm 200x200x300 circa. 2022- 2023

Installazione presso la Galleria 16 Civico di Pescara, a cura di Christian Ciampoli, testi di Matteo Di Cintio.

CONFLUENZE

Gesso alabastrino, pietre, bitume, legno, cm 400×400 ca., 2019.

Nell’ambito di: Terre di Casauria, sul sentiero della sostenibilità. Boschetto di Marano, Tocco da Casauria (Pe).

Residenza artistica a cura di Roberta Melasecca.

ISOLE

Gesso, pietre.

Dimensioni ambientali

(37×37 cm ad elemento)

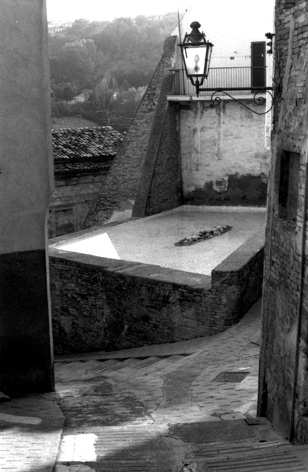

ISTMO

Acqua, pietre. 12×6 m.

Centro storico di Loreto Aprutino 1994, nell’ambito della rassegna Incontrarte

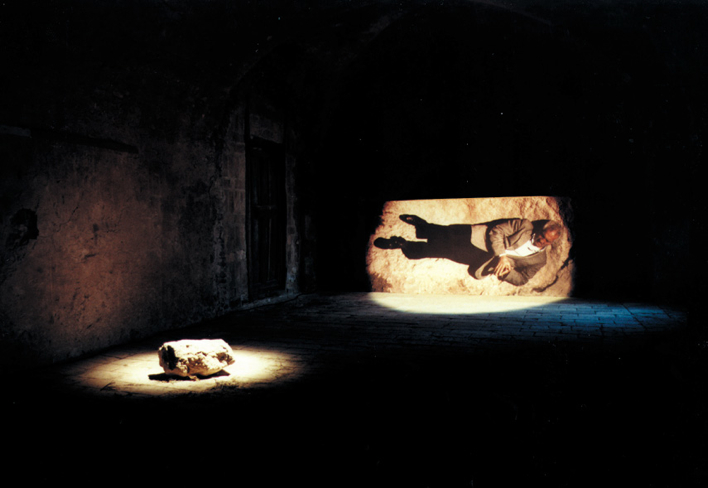

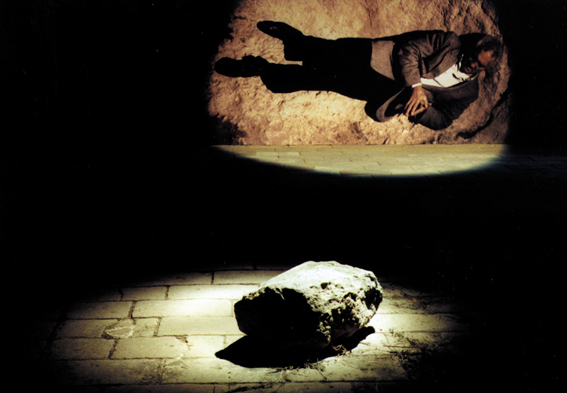

ARA DI GIANO

Installazione presso il Convento degli Zoccolanti, Raiano, 1994

A cura di Antonio Gasbarrini

SOS-PESI

Ferro, pietre.

Dimensioni ambientali. Installazione realizzata a: Montone (Te): Sulmona, Galleria Maw, a cura di Italia Gualtieri, presentazione con Maria Rosaria La Morgia: Roccacasale (Aq), Raiano (Aq).

L’opera Sos-pesi è un concetto ludico e cinetico, basato sulle caratteristiche fisiche dei materiali. L’oscillazione delle pietre, sospese su profili in ferro, è data dal rapporto dimensionale dei materiali utilizzati. Nata da una suggestione di viaggio in Cappadocia (Turchia), è un concetto modulabile, che si adatta allo spazio, sia esso urbano o ambientale.

LA CURA

Fotografia, pietra, essenze naturali, suono.

Dimensioni ambientali. San Benedetto in Perillis (Aq). 2000. Nell’ambito di Hypersuoni, a cura di Adriana Martino

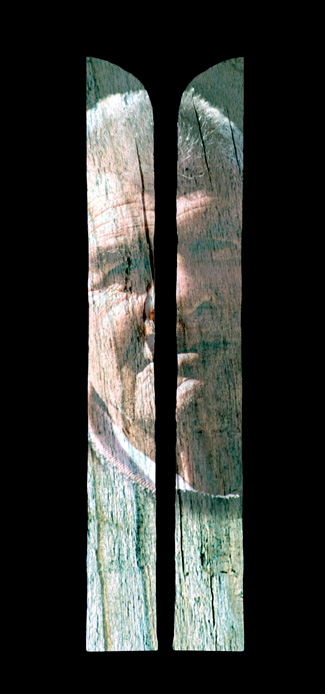

PORTA

Porta della Luna

Stampa su cemento, Dimensioni ambientali.

Montone (Te) 2003.

Porta del Sole

Stampa su cemento. Dimensioni ambientali.

Montone (Te) 2003.

BAD FLOWERS

materiali vegetali, cemento bianco e pittura. 2023

Nell’ambito di Eco, installazione presso lo Spazio Exp, Palazzo delle Esposizioni, Roma, a cura di Fiamma Fiermonte, Pietro Tornesello, in collaborazione con la Takeawaygallery di Roma

L’OTTAVO CAPODOGLIO

legno, pietre, gesso alabastrino, vetro, terracotta, ferro, sabbia, acqua, grafite

m 9,60x2x1,4. 2019

Nell’ambito di Ketos, Art in the dunes, Vasto (Ch)

Lo spiaggiamento dei capodogli sulla spiaggia di Punta Penna è un cambiamento nella percezione dello stato in cui vivono: le balene non distinguono più la rotta, distolte da qualcosa che le confonde.

L’opera è una riflessione sui concetti di cambiamento, pazzia, memoria, ricerca di identità. Sette basi che sorreggono oggetti-chiave, per una riflessione su diversi piani di memoria: rocce provenienti dalla Majella e dal Gran Sasso, come “memoria geologica” per la presenza di acqua sulle vette; un calco della spiaggia di Punta Penna come “memoria contemporanea”; una impressione vegetale in terracotta di piante legate allo stato primigenio come l’equiseto e il lichene, come “memoria vegetale”; un sasso e un calco dell’entroterra come “memoria personale”; un cubo in vetro contenente acqua marina e sabbia (memoria sensoriale).

Sono sette opere, una per ogni capodoglio spiaggiato. E l’ottavo capodoglio? E’ quello che non ci dovrà essere.

E’ l’apertura alla capacità di adattamento della vita che vince sulla morte. E’ la speranza del ritrovamento della rotta. E’ il mostro amico, non più protagonista dell’incubo.